遺留分侵害額請求について具体例で解説①

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人(遺留分権利者とよびます)が、受遺者や受贈者に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものです。この請求できる権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。

受遺者とは、被相続人が遺言により、自身の財産の全部または一部を無償譲渡した第三者または共同相続人の1人のことです。第三者への譲渡も可能のため、たとえば、友人や特定の団体(NPOなど)が受遺者になることもあります。

受贈者とは、被相続人と贈与契約を締結した第三者または共同相続人の1人のことです。贈与には、生前贈与と死因贈与があります。

※死因贈与:被相続人が生前に受贈者となる者と契約を締結し、被相続人が死亡することを条件として効力が生じる契約になります。

目次

具体例

たとえば、夫が他界し、遺言の中で、「すべての財産を長年お世話になっていた友人の〇〇に遺贈する」となっていた場合、残された妻としては、遺産で今後の生計を立てる予定であったのにも関わらず、その期待が害されるおそれがあります。このような場合に、妻から受遺者である夫の友人に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これが遺留分侵害額請求です。

遺留分侵害額を算定する前に知っておくべきこと

遺留分侵害額請求をするためには、下記の点について確認します。

- ご自身の遺留分がいくらになるのか

- 遺留分侵害額請求の相手方が複数人いる場合の順位付け

- 遺留分侵害額請求の請求期間を過ぎていないか

ご自身の遺留分の算定方法

まずは、ご自身の遺留分額を算定します。下記の式を用いて計算を行います。

式:

遺留分額=遺留分の基礎となる財産合計 × 個別の遺留分割合

遺留分の基礎となる財産の合計は、下記のように算出します。

①被相続人の有したプラスの相続財産の合計+②生前贈与の合計−③マイナスの財産(負債)

①被相続人の有したプラスの相続財産の合計に含まれるもの

プラスの相続財産を積極財産ともいい、たとえば下記のようなものがあります。

- 建物、宅地、農地などの不動産や借地権、借家権などの不動産上の権利

- 自動車、美術品、貴金属などの動産

- 預貯金や株券、小切手などの有価証券

- その他、ゴルフの会員権や著作権など

また、死因贈与についても本来贈与契約の1種ではありますが、遺贈と同視する見解が有力であり、被相続人が相続開始時に有していた財産として①に含まれます。

②生前贈与について

全ての生前贈与が当てはまるわけではなく、下記に該当するものが生前贈与として計算に含まれます。

- 相続開始前1年間にされた贈与

- 相続開始前10年間にされた相続人に対する特別受益としての贈与

- 遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(相続開始1年前よりも以前であっても、積極財産に算入できる)

- 負担付き贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除した額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入します。

- 不相当な対価をもってした有償行為についても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすことになり、遺留分を算定するための財産の価額に算入します。

特別受益としての贈与については、こちらの記事で詳しく解説しています。

③マイナスの財産について

マイナスの財産は、消極財産ともいわれ、下記のようなものがあります。

- 借金、住宅ローンなどの負債

- 未払いの税金など

- その他にも未払いの家賃や未払いの医療費など

個別の遺留分割合について

個別の遺留分割合については、総体的遺留分の割合×法定相続分により求めることができます。下記の表の該当する部分の割合を参照して計算を行います。

| 法定相続人 | 総体的遺留分 | 法定相続分 |

|---|---|---|

| 配偶者のみ | 1/2 | 1(全て) |

| 子どものみ | 1/2 | 1(全て) |

| 配偶者と子ども | 1/2 | 配偶者:1/2 子ども:1/2 |

| 両親のみ | 1/3 | 両親:1(父母で1/2ずつ) |

| 配偶者と両親 | 1/2 | 配偶者:2/3 両親:1/3(父母で1/6ずつ) |

※子どもが、複数人いる場合は、その人数で法定相続分を割ります。

※法定相続人である兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分侵害額請求の相手方が複数人いる場合の順位付け

遺留分を侵害する遺贈・贈与が併存している場合には、以下の順番に従って遺留分侵害額を負担します。

- 1.まず遺贈を受けた人(受遺者)が負担します。

- 2.次に死因贈与を受けた人が負担をします。

- 3.最後に生前贈与を受けた人が負担をします。

もし受遺者が複数人いる場合には、遺贈の目的の価額に応じて遺留分侵害額を負担することになります。

死因贈与は、贈与ではありますが、遺贈に近い贈与としてとらえ、生前贈与の受贈者よりも先に相手方として負担することになります。(最終贈与説に基づく)

生前贈与を受けた人が複数いる場合には、その贈与が同時にされたものか、異なる時期にされたものかで対応が異なります。

【同時にされた贈与の場合】贈与の目的の価額に応じて遺留分侵害額を負担します。

【異なる時期に贈与がされた場合】新しい贈与を受けたものから遺留分侵害額を負担します。

そのため、順位が先の遺留分侵害者が支払いできる資力が不足していたとしても、後の順位の遺留分侵害者に対して不足分を請求することはできません。受遺者、受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担となってしまいます。

遺留分侵害額請求の請求期間を過ぎていないか

遺留分侵害額請求をする前に、請求できる期限をすぎていないかを確認する必要があります。遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは、遺留分侵害額請求権は消滅し、行使できなくなってしまいます。これを消滅時効といいます。

相続開始及び遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことを知った時とは、単に相続が開始したことと贈与又は遺贈があったことを知っているだけではなく、その遺贈・贈与が遺留分を侵害することも知った時点とされています。また、遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年間が経過した場合には消滅し、行使できなくなります。この制度を除斥期間といいます。

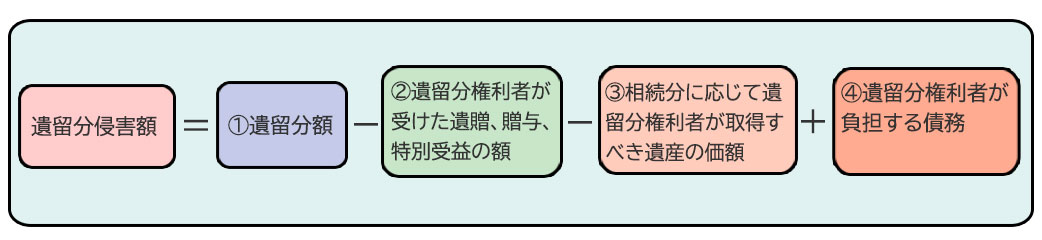

遺留分侵害額の算定方法について

上記のことを確認し、請求できる期間内であり、ご自身に遺留分がある場合には、実際に請求できる侵害額を算定していきます。遺留分侵害額を算定する式は下記となっています。

①遺留分額を前述した方法で算出します。そして算出した遺留分額から、遺留分権利者が②遺贈、贈与、③相続によって得た積極財産を控除します。④相続債務がある場合には、遺留分権利者が負担する債務の額を加算します。

遺留分侵害額の計算方法について

ここからは、具体例を紹介しながら遺留分侵害額の算定方法を紹介します。

ケース①

被相続人:父親

相続人:長男と長女

遺産:自宅5,000万円、預貯金2,000万円 借金1,500万円

生前贈与:父親が他界する8年前に、長男に対して住宅購入費として1,000万円を贈与した

状況:遺言書に遺産すべて(債務を含む)を長男に相続させるとなっていた。そのため、長女は、長男に対して遺留分侵害額請求を検討している。

侵害額を算定するステップとしては、遺留分を算定するための財産の価額を求めます。積極財産として、自宅5,000万円と預貯金2,000万円があり、消極財産としては、被相続人の知人から借金1,500万円があります。また、父親から長男へ住宅購入費として1,000万円の生前贈与が特別受益にあたります。したがって、ケース①における遺留分を算定するための財産の価額は以下の通りになります。

【遺留分を算定するための財産の価額】

積極財産7,000万円(自宅5,000万円+預貯金2,000万円) +特別受益にあたる生前贈与1,000万円-消極財産1,500万円=6,500万円

【長女の遺留分額】

次に、長女の遺留分額を算定します。

遺留分を算定するための財産の価額6,500万円×遺留分割合1/2×長女の法定相続分1/2=1,625万円

ここまでの計算で、①遺留分額が算定されました。

【遺留分侵害額】

では、遺留分侵害額を算定します。

今回、長女は特に生前贈与等を受けていないため②特別受益は0円です。また、遺言で遺産のすべてを長男に相続させる旨があるため長女の相続分も0円です。最後に遺留分権利者が負担する債務になりますが、遺産のすべて(債務を含む)を長男が相続するので、被相続人の負債も長男が相続することになります。そのため、長女が相続する債務は0円です。そうなると、遺留分侵害額は、下記となります。

遺留分1,625万円-遺留分権利者の特別受益0円-遺留分権利者の相続分0円+遺留分権利者が相続する債務0円=1,625万円

ちなみに、このケースでは、遺言によって長男が全ての遺産を相続することが決定しています。しかし、被相続人の債権者は、遺言による相続分の指定があったとしても、相続人である2人に対して、それぞれ法定相続分に従って債務の履行を請求することができます。たとえば、長男と長女に対して、それぞれ法定相続分1/2にあたる750万円の支払いを請求することが可能です。しかし、実際の相続人間での債務の相続分は、長男が1,500万円、長女は、0円です。そのため、長女が、知人の請求に応じて債務を支払った場合に、その金額を長男に対して請求(求償)できます。もちろん、被相続人の債権者が、遺言による相続分の指定を承認して、全ての遺産を相続した長男に対して1,500万円を支払うように請求することも可能です。

債務がある場合の遺留分侵害額請求については、こちらの記事で詳細を解説しています。

ケース②

被相続人:夫

相続人:妻、長男、次男

遺産:預貯金2,000万円

負担付き贈与:被相続人は、死亡する2か月前に、被相続人の妹に対して、長男、次男の学費(合計1,000万円)の支払いという負担をつけて、被相続人が所有するマンション(評価額3,000万円)を贈与。それぞれの相続人の遺留分侵害額は、いくらになるのか?

【遺留分を算定するための財産の価額】

積極財産2,000万円(預貯金)+特別受益にあたる生前贈与2,000万円(贈与財産の価額3,000万円から学費負担の額1,000万円を控除した額)-消極財産0円=4,000万円

【相続人の遺留分額】

妻の遺留分額:4,000万円×1/4(妻の個別の遺留分割合)=1,000万円

長男の遺留分額:4,000万円×1/8(長男の個別の遺留分割合)=500万円

次男の遺留分額:4,000万円×1/8(次男の個別の遺留分割合)=500万円

【遺留分侵害額】

妻について

生前贈与等を受けていないため②特別受益は0円です。次に③ついては、法定相続分として、預貯金2,000万円の1/2を相続するため1,000万円を差し引きます。最後に④遺留分権利者が負担する債務はありません。そうなると、遺留分侵害額は、下記となります。

遺留分1,000万円-遺留分権利者の特別受益0円-遺留分権利者の相続分1,000万円+遺留分権利者が相続する債務0円=0円

長男と次男について

遺留分500万円-遺留分権利者の特別受益0円-遺留分権利者の相続分500万円+遺留分権利者が相続する債務0円=0円

このケースでは、相続人が遺留分侵害額を請求できません。

ケース③

被相続人:夫

相続人:妻、長男、次男

遺産:現預金5,000万円、借金1,000万円

生前贈与:被相続人が他界する2か月前に第三者に6,000万円の贈与を行った。相続人それぞれの遺留分侵害額は、いくらになるのか?

【遺留分を算定するための財産の価額】

積極財産5,000万円(現金)+特別受益にあたる生前贈与6,000万円 (亡くなる2か月前に行われた生前贈与6,000万円 )-消極財産1,000万円=10,000万円

【相続人の遺留分額】

妻の遺留分額:10,000万円×1/4(妻の個別の遺留分割合)=2,500万円

子どもそれぞれの遺留分額:10,000万円×1/8(子どもの個別の遺留分割合)=1,250万円

【遺留分侵害額】

妻:①遺留分額は、2,500万円

長男:①遺留分額は、1,250万円

次男:①遺留分額は、1,250万円

妻:②

遺留分権利者が受けた特別受益の額については、0円

長男:②

遺留分権利者が受けた特別受益の額については、0円

次男:②

遺留分権利者が受けた特別受益の額については、0円

③相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額については、下記のように算定します。遺留分権利が、相続によって得た財産額算出します。積極財産の5,000万円に各相続人の法定相続分率をかけ、具体的相続分を計算します。

妻:5,000万円×1/2=2,500万円

長男:5,000万円×1/4=1,250万円

次男:5,000万円×1/4=1,250万円

④

各相続人が負担するべき債務額について

妻:1,000万円×1/2=500万円

長男:1,000万円×1/4=250万円

次男:1,000万円×=250万円

これら①から④までを上記の式にあてはめ、各相続人の遺留分侵害額を求めるとこのようになります。

妻の遺留分侵害額は?

①遺留分額2,500万円-②の遺留分権利者が受けた特別受益の額0円-③相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額2,500万円+負債500万円 = 500万円

長男の遺留分侵害額は?

①遺留分額1,250万円-②の遺留分権利者が受けた特別受益の額0円-③相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額1,250万円+負債250万円 = 250万円

次男の遺留分侵害額は?

①遺留分額1,250万円-②の遺留分権利者が受けた特別受益の額0円-③相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額1,250万円+負債250万円 =250万円

次回も具体例で遺留分侵害額請求について解説

今回は、3つのケースをご紹介しました。次回は、もう少し複雑な遺留分侵害額の算定例をご紹介します。弁護士法人シーライトでは、遺留分侵害額請求を検討されている場合のご相談も受け付けております。算定は、法律的な知識が必要となるため、複雑なケースが多くあります。相続に詳しい弁護士が、丁寧なアドバイスとサポートをさせていただきます。遺留分に関してご不明な点があれば、ご相談ください。

弁護士法人シーライト

弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介