遺留分侵害額請求について具体例で解説②

前回①のコラムでは、遺留分侵害額請求を検討している人自身の遺留分侵害額について基本的な算定方法を解説しました。また、遺留分侵害額を算定する前に知っておくべき注意点についてもご紹介しています。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されている法定相続人の最低限補償される相続の権利を守るために行う請求となります。請求する相手は、受遺者や受贈者となり、共同相続人である場合もあれば、第三者の場合もあります。そして、侵害額を請求できる期間にも限りがあり、その期間内である必要があります。

目次

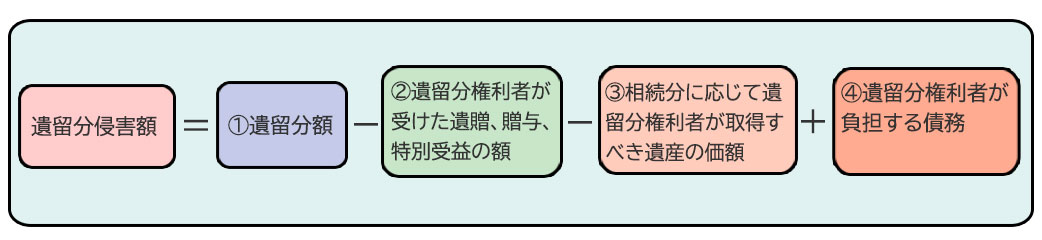

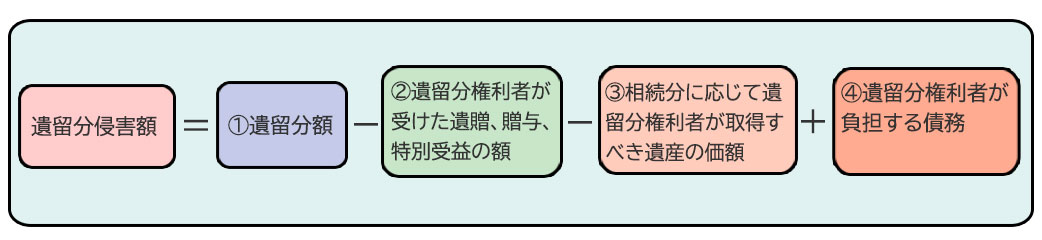

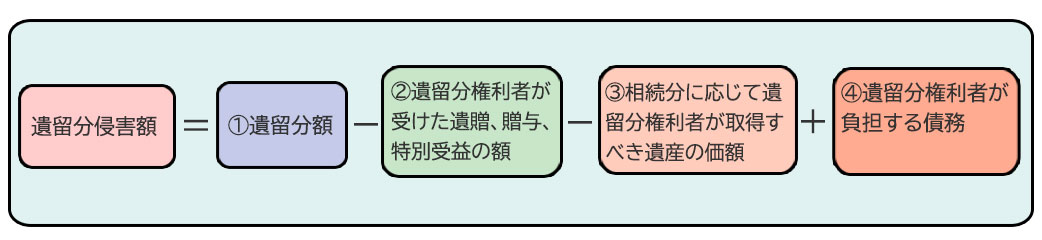

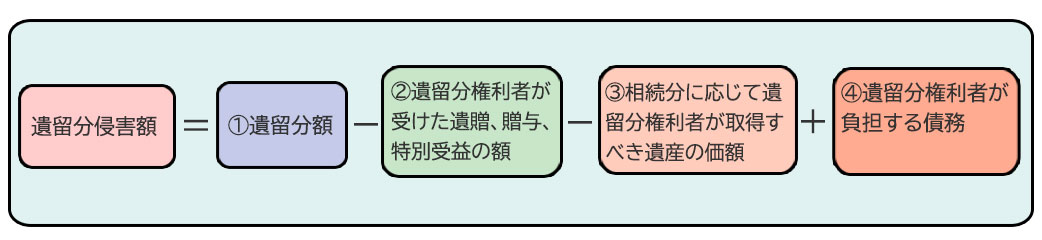

実際に、遺留分を侵害されているのかを確認するためには、遺留分の基礎となる財産の合計額に、侵害されている人の個別の遺留分割合を乗じることで求めることができます。遺留分の基礎となる財産の合計額は、被相続人が有していた積極財産と生存贈与から借金などの消極財産を控除した額となります。個別の遺留分割合については、総体的遺留分の割合×法定相続分により求めます。遺留分侵害額を算定する式は、下記とご紹介しました。

遺留分侵害額の具体例

ここからは、具体例を紹介していきます。前回は①~③までのケースを載せましたので、今回は、④からスタートとなります。

ケース④

被相続人:母親

相続人:子どもAとB

遺産:預貯金3,200万円、借金800万円

状況:被相続人である母親が、知人Cに全財産の半分を包括遺贈する旨の遺言を遺していた。その場合、子どもAとBの遺留分侵害額はいくらになるのか?

※包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を受遺者に与えることです。たとえば、「自身の財産の2/3を〇〇財団に寄付する」といった遺言などが包括遺贈にあたります。

【遺留分を算定するための財産の価額】

積極財産3,200万円(預貯金)-消極財産800万円=2,400万円

【知人Cが得る額について】

包括遺贈者は、被相続人の債務を含む財産を包括的に承継することになるため、下記のように算定します。

積極財産3,200万円×1/2(遺言に、全財産の半分と記載されていたため)-400万円(債務の半分)=1,200万円

【子どもAとBの遺留分額】

遺留分を算定するための財産の価額2,400万円×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=600万円(子ども1人あたりの遺留分額)

ここまでの計算で、①遺留分額が算定されました。

【遺留分侵害額】

では、遺留分侵害額を算定します。子どもたちは、生前贈与等を受けていないため②特別受益は0円になります。次に子どもたちが、相続によって得る額を計算します。

1,600万円(知人Cへの遺贈後の積極財産額)×法定続分1/2=800万円(子ども1人が得る額)

最後に遺留分権利者(子どもAとB)が負担する債務になります。

400万円(債務の総額の1/2)×1/2=200万円(1人あたり)そうなると、遺留分侵害額は、下記となります。

遺留分600万円-遺留分権利者の特別受益0円-遺留分権利者の相続分800万円+遺留分権利者が相続する債務200万円=0円

このケースでは、子どもAとBには、請求できるものがありません。

ケース⑤

被相続人:夫

相続人:妻、子ども(長男と次男)

遺産:預貯金3,000万円、借金200万円

生前贈与:被相続人は、妻に対して死亡する2か月前に100万円、長男に対しては、4年前に100万円を贈与し、次男に対しては、1,000万円を生前贈与していた。

被相続人の遺言書に次男には、1,500万円、相続人ではないXという人物に対し、500万円の遺贈をする旨が記載されていた。

相続人である妻と長男の遺留分侵害額は、いくらになるのか?

【遺留分を算定するための財産の価額】

積極財産3,000万円(預貯金)+特別受益にあたる生前贈与1,200万円(妻に対する100万円+長男に対する100万円+次男に対する1,000万円)-消極財産200万円=4,000万円

※次男とXに対する遺贈については、積極財産3,000万円に含まれています。

【各相続人の遺留分額】

妻の遺留分額:4,000万円×1/4(妻の個別の遺留分割合)=1,000万円

子どもの遺留分額:4,000万円×1/8(子どもの個別の遺留分割合)=500万円(1人あたり)

【遺留分侵害額】

①各相続人の遺留分額は、下記となります。

妻:1,000万円

長男:500万円

次男:500万円

②各相続人が受けた特別受益の額

妻:100万円

長男:100万円

次男:1,000万円

③各相続人の具体的な相続分を算出します。

具体的相続分とは、法定・指定相続分を前提に個別具体的な要素を加味して修正した相続分のことになります。考慮される個別具体的な要素とは、相続人が被相続人から生前に受けた多額の贈与や相続人による遺産の維持・増加に対する特別の寄与などがあります。

具体的相続分の算出は、以下の計算式を用いて行います。

- 1.相続開始時の遺産の評価額+特別受益-寄与分=みなし相続財産額

- 2.みなし相続財産×法定または指定の相続分=各相続人の一応の相続分

- 3.一応の相続分+寄与分-特別受益=各相続人の具体的相続分

- 4.各相続人の具体的相続分÷相続人全員の具体的相続分の総額=具体的相続分率

- 5.遺産分割時の相続財産額(積極財産から遺贈を控除した額)×具体的相続分率=現実的取得分

まずは、みなし相続財産を算出します。

1.みなし相続財産額

3,000万円(預貯金)+妻に対する生前贈与100万円+長男に対する生前贈与100万円+次男に対する生前贈与1,000万円=4,200万円

2.各相続人の一応の相続分

妻:4,200万円×1/2=2,100万円

長男:4,200万円×1/4=1,050万円

次男:4,200万円×1/4=1,050万円

3.各相続人の具体的相続分

妻:2,100万円-100万円=2,000万円

長男:1,050万円-100万円=950万円

次男:1,050万円-( 1,000万円(生前贈与)+1,500万円(遺贈))=-1,450万円

※次男は、被相続人の遺産から相続により取得できるものはありません。

4.各相続人の具体的相続分率

妻:2,000万円÷(2,000万円+950万円)=0.6780

長男:950万円÷(2,000万円+950万円)=0.3220

※割り切れないため四捨五入します。

5.各相続人の相続財産から実際に取得できる額

妻:(3,000万円(積極財産)-1,500万円(次男への遺贈)-500万円(Xへの遺贈))×0.6780=678万円

長男:(3,000万円(積極財産)-1,500万円(次男への遺贈)-500万円(Xへの遺贈))×0.3220=322万円

5-1.各相続人が相続によって得た額

妻:遺留分1,000万円-遺留分権利者の特別受益100万円-相続財産から実際に取得できる額678万円=222万円

次男:遺留分500万円-遺留分権利者の特別受益100万円-相続財産から実際に取得できる額322万円=78万円

④各相続人が負担する債務額

妻:200万円×法定相続分1/2=100万円

次男:200万円×法定相続分1/4=50万円

各相続人の遺留分侵害額について

妻:遺留分1,000万円-遺留分権利者の特別受益100万円-遺留分権利者の相続分678万円+遺留分権利者が相続する債務100万円=322万円

次男:遺留分500万円-遺留分権利者の特別受益100万円-遺留分権利者の相続分322万円+遺留分権利者が相続する債務50万円=128万円

ケース⑥

被相続人:夫

相続人:妻、子ども(長男A、長女B、次女C)

遺産:預貯金4,200万円

状況:遺言には「妻に1,200万円、長男Aに1,800万円、長女Bに1,000万円を相続させ、残余を次女Cに相続させる」という旨の記載があった。

相続人である次女の遺留分侵害額は、いくらになるのか?また、妻、長男Aと長女Bが次女Cに対して支払う金額はどうなるのか?

【遺留分を算定するための財産の価額】

積極財産4,200万円(1,200万円+1,800万円+1,000万円と残余200万円)+特別受益にあたる生前贈与0円-消極財産0円=4,200万円

【各相続人の遺留分額】

妻の遺留分額:4,200万円×1/4(妻の個別の遺留分割合)=1,050万円

子どもの遺留分額:4,200万円×1/12(子どもの個別の遺留分割合)=350万円(1人あたり)

【次女Cの遺留分侵害額】

350万円(次女Cの個別的遺留分)-200万円(残余遺産)=150万円

【妻、長男Aと長女Bそれぞれの侵害額】

受遺者は、遺贈された価額から自らの遺留分を控除した額を限度として、遺留分侵害額について責任を負うことになります。

そのため、それぞれの侵害額を算定します。

妻:1,200万円-1,050万円=150万円

長男A:1,800万円-350万円=1,450万円

長女B:1,000万円-350万円=650万円

【妻、長男Aと長女Bそれぞれの負担額】

遺留分を超過している価額の割合で、それぞれの遺留分侵害額を負担することになるため、それぞれの割合を計算します。

各侵害額を妻、長男Aと長女Bの侵害額の合算で割ります。

妻:150万円(侵害額)÷2,250万円(150万円+1,450万円+650万円)=0.067

長男A:1,450万円(侵害額)÷2,250万円(150万円+1,450万円+650万円)=0.644

長女B:650万円(侵害額)÷2,250万円(150万円+1,450万円+650万円)=0.289

次女Cの遺留分侵害額150万円にそれぞれの負担割合を乗じます。

妻:150万円×0.067=10万500円

長男A:150万円×0.644=96万6000円

長女B:150万円×0.289=43万3500円

遺留分侵害額請求についてのご相談は、弁護士にお任せください

今回は、具体的相続分率を算定したり、遺留分を侵害している人が複数人いる場合の負担割合を算定したりするケースをご紹介しました。

実際の遺産の中には、預貯金などのわかりやすい財産だけではなく、土地や建物などの不動産といった評価が複雑なもの多くあります。そのため、遺留分を算定するための財産の価額を算出する段階で、かなり時間を要することもあります。

遺留分侵害額の算定には、法的な知識や的確な対応が求められることが多いため、少しでも不安を感じる場合は、無理をせず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人シーライトでは、経験豊富な弁護士が依頼者の方の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

弁護士法人シーライト

弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介